「こんなに時間かかってるの、私だけ?」

カット編集って思ってた以上に時間かかりませんか?

・気づけば納期ギリギリ

・他の案件に手がつかない

・作業した時間と単価を計算したら時給換算したら500円以下…

実は私も、15分以下の動画でカットだけでも時間がかかり

とカット作業が終わる頃にはヘトヘトになっていました。

とはいえ、カットはただ「不要な部分を削るだけの作業」ではなく、動画のテンポや伝わりやすさ、視聴者の離脱を防ぐためにも、大事な工程。だからこそ、丁寧にやりたいし、時間がかかるのは無理もないです。

しかし、少しの工夫を取り入れるだけで、もっとラクに、早く仕上げることができる可能性があります。今回は、「カットの時間を短縮するためには何をすればいいのか」についてまとめていきたいと思います。

こんな人におすすめ

・カットに毎回思った以上の時間がかかってしまう

・もっと効率よく、でも自然な仕上がりを目指したい

・時短テクを使って、時給を2000円以上に上げたい!

この記事が、「カット作業しんどいな…」と感じている方にとって、少しでもラクに楽しきカット作業ができるきっかけになったら嬉しいです。

動画編集カットにかかる時間

カットにかかる目安時間

カット編集は、不要な部分をカットして、必要な部分を自然に繋ぎ合わせる、動画編集の中でも基本的な作業です。動画編集の中でも一番基礎的で、かつ時間がかかる工程になります。

<目安>

初心者:素材時間×8〜10倍

慣れてきた人:素材時間×4〜6倍

上級:素材時間の2〜3倍

※あくまで目安なので、動画の種類(トーク/Vlog/教育系)や編集の目的によっても前後します。

カットの流れとして、全体のカット→繋ぎの微調整→違和感の確認をしていくので、カットだけでもそのくらいはかかってきます。

まず自分がどのくらいカットに時間がかかっているか、タイマーで測って「見える化」すると、今後の編集時の目安となったり、時短できているかの確認ができるので、もしなんとなく「このくらいかかってる、かな?」と、自分のカット時間が把握できていない場合は確認してみてください。

カットが遅くなる意外な落とし穴

よくあるカットが遅くなる落とし穴として、「最初から完璧にやろうとする」こと。

初めから細かくやり過ぎてしまうと、後でまた確認や調整がをする際に同じ作業をすることになるため、さらに時間がかかってしまいます。

複数回見直すことを前提に、最初から細かくやり過ぎない方が、逆にカットの時間を短くで切るので、もし最初からこんまで調整しているようでしたら、後述しますが、思い切って大きな不要な部分からカットすることを意識してみてください。

動画のカットのポイント

2.言い間違えや言い直しをカット

3.再チェック時に微修正

カット作業の3ステップ

1.全体の不要な部分をざっくりカット

最初から細かくやりすぎる必要はありません。まずは、明らかにいらない部分をざっくりカットをして、動画全体の流れを掴むことが大切です。

カットする部分例

・全く話していない無音

・「えーと」「あのー」など考えているとき

(考えている場面を表現している時は残す)

・シーンと関係ない無駄な動き(物を取る、置く、移動など)

・明らかにいい間違え

カットの注意点

・子音切れに注意!

例:「それでは」→「おれでは」

音声の波だけでカットしてしまうと、単語が不完全になってしまうこともあるため、明らかな1、2コンマの余裕や実際に聞いてみて違和感がないかを確認します。

・話の意味が伝わらなくなるほど削らないよう注意!

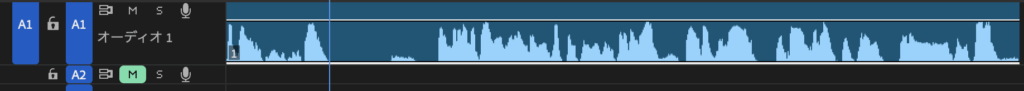

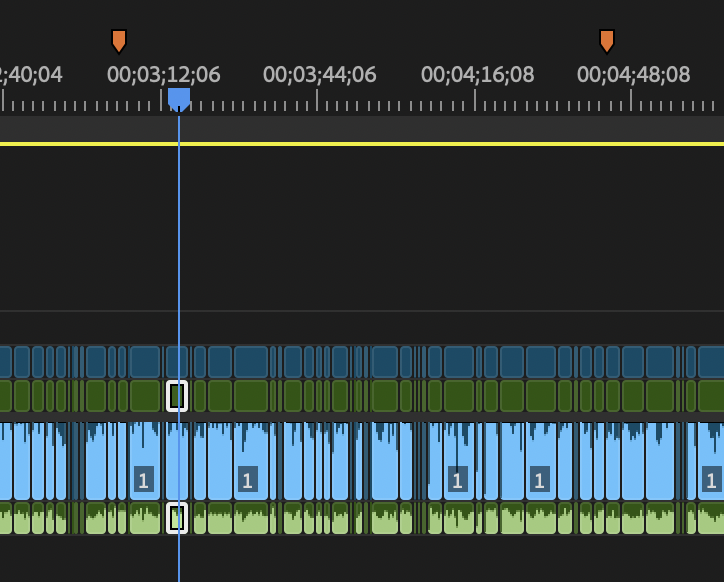

タイムラインの音波形をみて判断

このとき、タイムラインの波形を見ると無音や息つぎが見えてくるので参考にできます。拡大しすぎると表示が短くなって、次の間が見えにくくなってしまうため、3〜6秒分表示できるくらいの縮尺にすると、次のカットポイントが探しやすくなります。

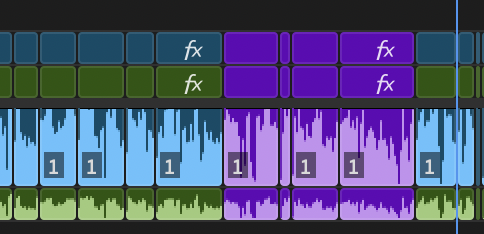

あとで確認する場所の目印をつける

細かなところや迷ったところは後で確認しやすいように、ラベルやマーカーで目印を活用しましょう。

2.言い間違えや言い直し、不要な内容をカット

明らかに言い直している場合は、ステップ1のときにカットしてもいいですが、細かな言い直しなどの場合は、この段階で微調整。そして、カット後に、一つ前から聞き直して、前後の流れが自然かどうか確認します。

視聴者にとっての不要な情報の判断

目的に合わない話や、注意を逸らすような話し方や動きはカット対象です。

注意を逸らすような話し方:話し方の癖のようなもの

「ですね」「この」などの短時間に何回も続けて言っているなど、聞いていて気になる言い回しなど

特にクライアント案件の場合は、事前に伝えたいメッセージや視聴者のターゲット像を確認しておくと判断の基準になります。

それでも、「大事なこと言ってるけど、この部分消していいのかな?」と迷った時は、クライアント様に確認しましょう。そのときは、一通りカットを終えて、「何分何秒〜このシーンは必要か、カットするか」と伝えると判断しやすくなるのでおすすめです。

3.一通り流して微修正

編集後に、通して動画を確認しながら違和感をチェックします。

チェックポイント

・不自然な間や間延びしているところはないか

・会話やシーンの繋ぎは自然か、いきなり切り替わっていないか

・音と映像のズレはないか

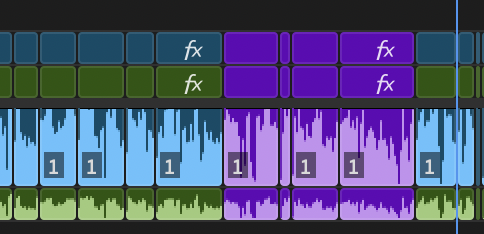

ロックを使う時の注意

複数のクリップがある中、特定のものだけ調整したくてロックをかけたら、そのままカット編集して、見直したら声と動きがずれていた!ということもあるあるなので注意。

修正は大きなロスになるので、長尺のときには特に、話の大枠ごとに確認をお勧めします。

カットに集中!テロップは後

テロップや効果音はカットが全て終わってから!

カットしながらテロップや効果音を入れてしまうと、テロップを入れてから「ここいらなかった」と二度手間になる可能性も高いです。まずはカットに集中して、仕上げはカットが完了してから進みましょう。

1時間以上の動画の場合

長い動画を最初から最後まで確認すると、集中力が切れやすいので、ブロックごとに確認がお勧めです。その際にどこまでみたかわかるように、チャプターマーカーをつけておくと、後から見返す時にも便利です。

そして、編集中トラブルに備えて、ステップ1と3の後にバックアップをとっておくことをお勧めします。

ステップ1(ざっくりカット)

ステップ2で削除した内容がやはり欲しいとなった時に有効

ステップ3

次のテロップの際にトラブルがあったときに備えられる。

削る・残す?判断に迷わない基準

「間延びしない間」の目安

動画のテンポを良くするために「ジェットカット(不要な間やつなぎ言葉をカット)」を行いますが、削りすぎても逆に違和感が出てしまいます。

・ずっと同じ店舗で単調なってしまっている

・話が早過ぎてついていけない

・溜めの演出まで削ってしまって、強弱がない

そこでお勧めなのが、波形が小さい部分で1〜3コンマ(フレーム)多めに残しておくこと。後で「再チェック、微調整」のときに、自然になるよう調整ができます。

活かすべき“間”

こんな場面では、あえて“間”を残すことで、印象が残りやすくなります。

・表情や仕草を見せたいとき

・クライマックスやオチの前のタメ

など、間があるからこそ、次のシーンが引き立つ場面もあります。意図のある間を削らないよう、前後の流れを確認して判断するようにしましょう。

自動カットは慎重に

便利そうに見える「自動カット機能」ですが、慣れるまでは使わない方がいいこともあります。

・意図のある“間”も削られてしまう

・声のボリュームが小さいと誤カットされてしまう

・編集の癖が自分と合わないこともある

使用する際には、「カットする間の長さ」を長めに設定して、カットされる部分の情報が最小限になるように調整すると、自分の意図していない部分への迷いが減ります。

自動カット方法お勧め動画

ジェットカットの基本

以下の部分は、迷わず削っていい部分になります

・「あー」「えー」などのつなぎ言葉

・明らかな息継ぎ

・言葉がでzに黙っている時間

・明確な言い直し

ただし、すべての「あー」を削ればいいわけではなく、演出のタメである場合もあるので、迷ったら一旦残して、後から確認がおすすめです。

判断に迷ったら

「絶対に残すべき!」と思わない限り、カットの対象の可能性が大。それでも不安なときや、新規のクライアント様の素材の場合は、意図を知るためにも、確認しましょう。その際になぜ迷ったかも添えると、考えてカットしていることも相手に伝わりますし、自分の考えに対して、相手はどのように考えているかすり合わせができます。

自然に見えるカット方法

カットはただ「不要な部分を削り」「つなげるだけ」ではなく、前後の文脈やテンポ、間、音声の自然さを意識して、視聴者にとって違和感を感じず「自然」に見えるよう整える必要があります。

話しての呼吸の間にカットを入れる

話している人の呼吸の間を意識してカットを入れると、イントネーションや音の流れが崩れにくくなります。

ときに「間」や「タメ」は、意図的に残すことで、動画に抑揚が生まれます。

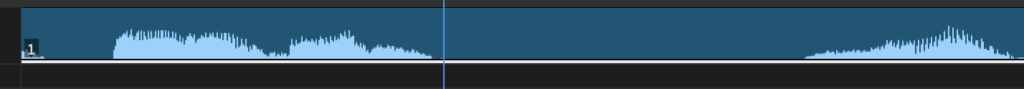

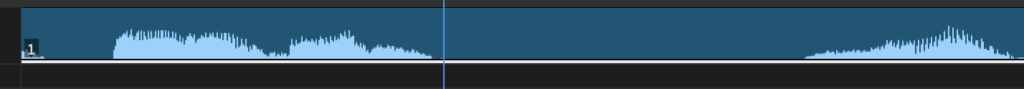

波形をみて整える

波形がまったく動いていない部分は、話していない場所なのでカット候補になります。

ただし、注意として、話していなくても意味がある間もあるので、前後の流れを確認していきます。。

・動作を見せていないか

・強調するための間ではないか(タメ)

・子音を切っていないか(「それでは」→「おれでは」といった子音に注意)

・カットすることによるイントネーションで違和感がないか

波形は参考として、耳でも確認をしていきましょう。

急な場面転換もあると割り切る

話が飛ばないようにカットする注意は必要ですが、話が変わることで急な場面転換となることもあります。その場合には、演出(動きをつけた装飾、効果音など)での調整になるので、カットでは、場面切り替えがある認識するところまで。

「違和感を無視しない」が鉄則

通して聞いているに感じた違和感は大事です。あなたか気になったということは、視聴者も気になるところ。小さな違和感でも感じたら、迷わず修正していきましょう。

動画の目的、全体像を確認する

その動画は何を伝えたいのか、その動画から視聴者がどうして欲しいかをクライアント様と擦り合わせていくことも大切です。そうすることで、カットするかどうかの指標にもなりますし、今後の動画を作る際にクライアント様に提案もできるようにもなります。

今日から使える!カット作業の時短ワザまとめ

編集前にやること:目的・構成の把握

編集に入る前に、まず動画の「目的・流れ・構成」を理解しておくことで、カットすべき箇所が見えやすくなって、作業の無駄がグッと減ります。

カットの基本の順番(ざっくり→整える)

「最初から完璧にやろう」とするのではなく、大まかに不要な部分を削ってから整える流れが時短の基本。

全体を見てざっくりカット(無音・言い間違い・「えーと」など)

↓

再確認で流れをチェックし、細かく微調整

↓

最後に違和感やテンポを整える

よく使うショートカットキー(Premiere Pro)

時短にはショートカットキーの活用が必須!特にあると便利なものをまとめます。

<

Q:前の編集点をリップルトリミング

W:後の編集点をリップルトリミング

F:リップル削除

C:レーザーツール

J/K/L:逆再生/停止/再生(Lを連打で倍速確認)

←/→:1フレームずつの移動

↑/↓:編集点間をジャンプ移動

I / O:ズームイン / アウト

A:編集点をすべてのトラックに追加

カット時の“やらかし”防止術

一気にカットしすぎると、必要な間や、間違えて必要な内容まで消してしまったということもあるので、できれば順番に進めて、チェックしながらやるのが、時短にもクオリティにも繋がります。

「あれ?今次のところ一気に消した?」

ってなったときの焦りと、他でもやってないかの不安払拭のためにも、ブロックを分けて、カット完了毎に「ミニ再生」で確認をすると、違和感や修正の手間が減ります。

何度も戻ったり確認するのも、タイムロスにつながるので、チャプターなどを使用し、ここまでは大丈夫を見えるようにすると、安心して次に進めます。

タイムライン整理術

場面の入れ替わりや複数人の時には、ラベルの色やトラックを分けておくことで、後から修正や見直しがしやすくなります。

安全第一!バックアップはこまめにとっておく

カット作業中に音声ファイルが飛んでしまった、ずれてる…なんてこともあります。書く工程(カット、テロップ、装飾や演出後)にデータのバックアップとしてコピーを保存しておくことをお勧めします。

しかし、それでも飛んでしまった…というときには、オートセーブから見つけてやり直す救済処置もあります。がっつりやり直しになる場合もありますが、最初からやり直しよりかなりましなので、何度かお世話になりました。

とはいえ、これもかなりの時間ロスになってしまうので、定期的な保存と、大きく内容が変わるときにはコピーなどバックアップ取っておきましょう。

おわりに

動画編集でのカットは、視聴者にとって無駄な部分をなくし、伝えたい内容を届けるために必要な技術です。ただ削ればいいだけではなく、「どこを削るか、残すか、つなげるか」で、伝わり方も印象も変わってきます。

大事な工程で必要なポイントを押さえた上で、カットをするときに不要な作業を減らして、いきましょう。そうして空いた時間で、装飾に時間を使うことで、動画のクオリティーを上げたり、時給単価を上げることができます。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

また次の記事でもお会いできるのを楽しみにしています。