動画編集の依頼で、新しくフォルダを作るたびに、過去データのごちゃつきが気になる。

でも、整理する余裕もなく、気づけばずっと放置。

そんな状態から、数ヶ月が経過。クライアント様から「前もらったデータ、もう一回送ってもらえる?」と連絡が来て、慌てて探すも、

「フォルダあるのに中身ないんだけど?…なんで?」

そんな経験ありませんか?

動画編集の本数が増えてくると、素材データ、書き出し、バックアップのデータがどんどん溜まって、整理をしていないとごちゃついて探すだけでも時間もストレスもかかって、正直つらいです。

しかも、再納品に慌てたり、クライアントさんとの信頼損失や、編集のし直しに時間が消えるなんてことも…。

・過去のデータを探すのに時間がかかる

・同じフォルダ名が複数あって、どれが最終のものかわからない

・フォルダはあるのに、中身が読み込めない

そんなお悩みが出てきた今こそ、改善を始めるタイミング!

とはいえ、

そう思われているのであれば、まず、今できることから始めて、ルーティンを作ってから、整えていきましょう!

この記事では

・今からでもできるデータフォルダ名の決め方と整理ルール

・ズボラでも続け荒れる、整理の習慣化テク

についてお伝えしていきます。

こんな人におすすめ

・フォルダがごちゃごちゃで開くたびにストレスを感じている人

・「とりあえず保存」で管理方法を決めずに散らかっちゃってる人

・データが開けない・消えた経験がある人

「ちゃんと管理したいけど、手が回らない…」そんな方にとって、フォルダ管理が楽になるヒントになれば嬉しいです。

【今から始めるデータ管理】

「全部一気に整えよう」とすると、編集済みデータが多いほど億劫になり、進まないので、まずは、これからのデータ管理について整えてましょう。

<今日からできるデータ管理術>

1.クライアントごとにフォルダ作成

2.フォルダのテンプレ原本作成(新規作成時はコピーして作成)

3.プロジェクトファイルの名称を決める

4.格納ルールを決める

5.請求書のタイミングで確認・格納

1.クライアントごとにフォルダ作成

まずは受けていえる案件のフォルダを作成します。

例:(株)〇〇様、〇〇様など

2.フォルダのテンプレ原本作成

テンプレの原本を作っておくことで、案件ごとに、コピペひとつでできるます。「1.クライアントごとのフォルダ」の中の内容になります。

フォルダ名(例)

・日付_内容

・(クライアント名)様_日付_内容

フォルダ内各ファイル作成

<一般的な内容>

└── 01_プロジェクト(Premiereのプロジェクトファイル)

└── 02_動画(動画素材)

└── 03_オーディオ(BGMや効果音)

└── 04_その他素材(ロゴ・イラストなど)

└── 05_書き出し(完成動画)

└── 99_バックアップ(途中保存)

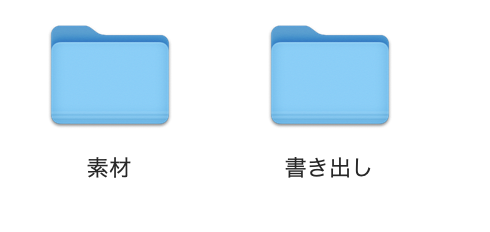

素材が少ない人はこれだけでもOK!

フォルダ:日付_案件名

├── 素材:使用する画像や元動画はここに入れる

├── 書き出し:書き出し時の日時、v1,v2など、最新のものがわかるようにする。

※プロジェクトデータはフォルダ内に直接作成

そんなたくさん素材がないし、分けるの大変という方は、「素材」と「書き出し」を分ておくことでゴチャつきが軽減されます。

3.プロジェクトファイルの名称を決める

プロジェクト作成時のルールをあらかじめ決めておくと、整理されて作業の効率が良くなります。

例

「(クライアント名)様_受注日_内容」

「受注日_内容_」

「番号_内容」

など、わかりやすく統一できればOKです。

おすすめ

「(クライアント名)様_受注日_内容」

クライアント様ごとにフォルダ分けをしていますが、

・万が一フォルダ外に作ってしまったとき検索がしやすい

・先方からデータの提出を求められたときに丁寧な印象

があります。

また、シーケンスも同じ名称にすることで、書き出しの時にも楽にます。

4.格納ルールを決める

納品が終了した時点での対応を決めます。

①書き出しデータは基本最終のもの以外を削除。

以外に溜めがちかもしれませんが、納品後に過去修正前データは使いません。

なんてことが起こる可能性もありますので、いらないデータは断捨離していくことをお勧めします。

②納品データの圧縮のタイミングを決める。

納品してOKをもらったデータを格納する準備です。

納品した時点でもいいですが、提出後の修正の可能性を考えて、「請求書作成のタイミング」や翌月末など、外付けHDDに格納するタイミングと決めておくことで、やることの意識になります。

③格納のタイミング

動画の編集時は主に外付けSSDや本体に保存されているかと思いますが、使用しないデータをずっと持って送っことで、容量を圧迫してしまいます。

しかし、1ヶ月や数ヶ月後に納品したデータの再提出を求められることもあるため、一般的に1年は保存しておくことが推奨されています。

大体、1ヶ月はすぐに取り出せる状態にしておき、その後外付けHDDに格納保存しておくと安心です。

作成データの保存は、

①編集中

②修正に備えた1〜3ヶ月

③時間をおいた修正に備えた1年

の段階があります。

①の編集中は、編集を中断した後も、データの不足なくデータを開ける状態にするために、必要な素材を一つに整理することが大切になります。

②の1〜3ヶ月は、納品後に修正や再提出を求められた時にすぐに出せるためにするための保管の段階です。

③の1年は、急な修正はないけれど、イベント動画や商品紹介など、後から使いまわす、再編集するケースもあるため、その対応ができるためのものです。

5.請求書のタイミングで確認・格納

データの確認・保管のタイミングですが、毎回納品時にできればベストですが、なかなかできないという方におすすめは「請求書作成のタイミング」です。

請求書作成時に、その月の納品した内容の

・フォルダごとに分けられているか

・編集データが開けるか(内容が揃っているか)

・書き出しデータは納品したものだけになっているか(他の修正前データは削除)

上記を確認します。

また、余裕があれば、書き出しデータを残して圧縮しておくと、そのフォルダに入っている内容がすぐに確認ができ、再提出のみの場合は書き出しデータを送ることができます。

しかし、修正があった場合には、圧縮データを解凍する必要があるため、圧縮するのは、投稿されて修正の必要がないことを確認してからや、納品後1ヶ月後以降、外付けHDDに格納するタイミングがおすすめです。

また、ショート動画ならあまり時間がかかりませんが、30分や1時間の素材がある場合には、圧縮にも時間がかかったり、容量を圧迫するため、週末に、納品後1週間経ったものを圧縮するもの一つです。

例

請求書発行のタイミング(月末)で、

内容の確認とデータが開けるかを確認し、

翌月の請求書発行時や振り込みがされたタイミングで外付けHDDに格納する

といった、やることをルーティン化しておくと、忘れ防止やあとでいっぱいやらなきゃいけないを予防できます。

圧縮前の確認

圧縮前にデータを実際に開いて、エラーになっていないかを確認した上で、フォルダごと圧縮をかけます。

もっと簡単にデータを書き出す方法

そのまま使っていたデータを圧縮してもいいのですが、確実に必要なデータが揃うので、プロジェクトマネージャーでの書き出しをして、圧縮、格納するのもお勧めです。

・内容が揃ってるのを確認するのがめんどくさい

・もしかしたら、他の素材を、別のフォルダから取り込んでしまっている可能性がある

人におすすめです。

デメリットとしては、全て一つのフォルダに入るため、フォルダごとに分かれなくなってしまいます。

しかし、ボタン一つでできて、確実にデータが揃い、もし他の方(ディレクターや外注依頼する際)に共有する時にも便利です。この時、そのまま書き出すとフォルダー名の最初に「コピー」と入りますが、書き出しデータということがわかるので、書き出したものだという目安にもなります。

外付けHDDへ格納

SSDも無限ではありませんので、もう使用しないものは別の場所に格納をしておくと、ゴチャつきが軽減されます。しかし、時間をあけての修正依頼や、再度データが欲しいというクライアント様もいらっしゃるので、少なくても1年はデータを保管しておきましょう。

バックアップとして、外付けHDDとは別に、クラウドに入れる方法もありです。

外付けに保存したとはいえ100%データが守れているわけではなく、反応しなくなる場合もあります。心配な人は鍵のかかるクラウドサービスにも保存しておくと安心です。

ただし、データ容量が重いので、課金が必要になることが多いので、予算と相談して検討してください。

おわりに

動画編集が続いていくと、どんどん増えていく素材やファイル。「今やらなくても困ってないし…」「あとで整理すればいいや」は沼の始まり。本数によっては、過去のデータが億劫に感じるかもしれません…。

しかし、すぐに必要なデータ見つけられると、編集の集中力も、気持ちの余裕も変わり、仕事の効率も上がってきます。

ですので、まずは現在、次のデータから意識してやってみてください。一気に全部整理しようとしなくても大丈夫です。まずは、今後散らからない仕組みを作って、今からやってみてください。

「あとでやろう」じゃなくて、「今から、ちょっとずつ」と整理していくと、未来の自分が、整理した自分を「よくやった。ありがとう自分」って褒めてくれます!

最後まで読んでくださりありがとうございました。

また別の記事でもお会いできることを楽しみにしています。